한강 작가는 시적이고 실험적인 문체를 통해 인간의 고통, 역사적 트라우마, 폭력과 침묵, 생명과 죽음의 경계를 탐구합니다. 『채식주의자』에서는 육체와 정신의 해방을, 『소년이 온다』에서는 1980년 광주민주화운동의 비극을, 『흰』에서는 상실과 애도의 감정을 섬세하게 그려냅니다. 그녀의 작품은 한국 현대사의 상처를 문학적으로 승화시켜 세계적인 공감을 얻고 있습니다.

📌 한강 작가 프로필

- 이름: 한강 (韓江, Han Kang)

- 출생: 1970년 11월 27일, 대한민국 광주

- 직업: 소설가, 시인, 교수

- 학력: 연세대학교 국어국문학과 졸업

- 데뷔: 1993년 시 「서울의 겨울」로 문단 등단

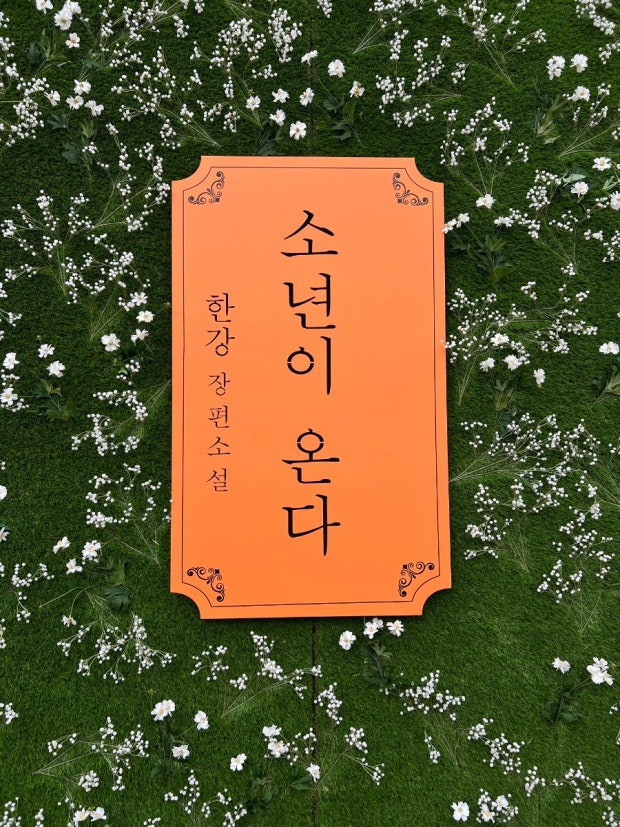

- 대표작: 『채식주의자』, 『소년이 온다』, 『흰』, 『그리스인 수업』, 『작별하지 않는다』

- 공식 웹사이트: han-kang.net

* 줄거리_동호를 통해 본 광주의 진실

한강의 소설 『소년이 온다』는 단순한 이야기 그 이상이다. 이 작품은 1980년 5월, 대한민국 광주에서 벌어진 광주민주화운동을 배경으로 하여, 한 소년의 눈을 통해 국가폭력의 진실과 그 이후 남겨진 자들의 고통을 조명한다. 이 소설은 열다섯 살 소년 동호를 중심으로, 죽음을 목격한 사람들, 고통을 겪은 사람들, 그리고 기억 속에서 살아가는 사람들의 교차된 시점으로 구성된다. 문학적으로 뛰어난 구성과 섬세한 감정 묘사로, 이 소설은 한국 현대문학의 대표작 중 하나로 평가받는다.

📍소년, 시신을 닦다

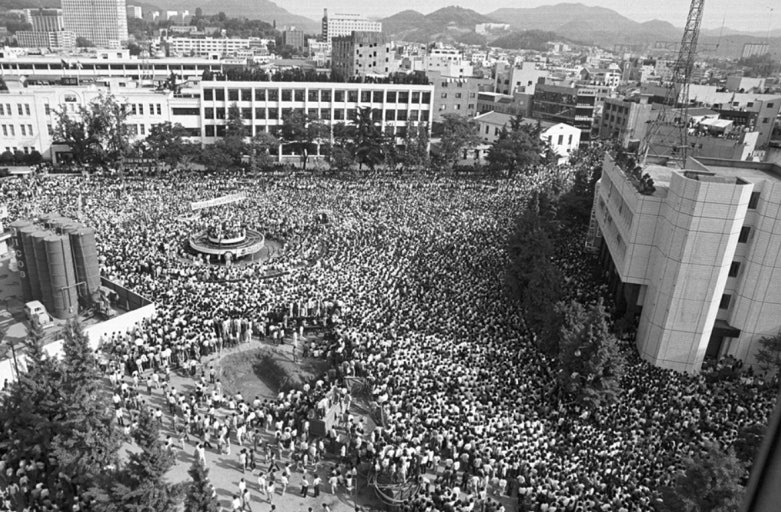

이야기의 시작은 1980년 5월 18일, 광주. 열다섯 살 소년 동호는 친구 정대와 함께 도청 근처를 서성인다. 당시 광주 시민들은 계엄령 확대에 반발하며 시위를 벌였고, 군은 이를 강경 진압하며 시민을 향해 발포한다. 정대는 군의 총에 맞아 사망하고, 동호는 그 친구의 시신을 찾기 위해 도청 시민군이 운영하던 시민병원 시신 안치소로 향한다. 그는 친구의 시신을 닦고, 자원봉사자처럼 병원에 머물며 희생자들의 마지막을 지키는 일을 한다. 소년의 손길로 시신을 닦는 장면은 이 소설 전체를 상징한다. 죽은 이를 기억하고자 하는 인간의 윤리, 폭력 속에서도 인간다움을 지키려는 소년의 순수함은 소설 내내 반복적으로 떠오르는 중심 이미지다.

📍동호, 사라지다

며칠 뒤, 동호는 계엄군에게 붙잡혀 보안사 지하 감옥으로 끌려간다. 그는 고문 끝에 죽음을 맞는다. 하지만 그의 죽음은 끝이 아니다. 이 소설은 동호의 시신이 말하는 형식을 빌려, 죽은 자의 시선으로 살아 있는 자들을 바라보게 한다. 죽음조차 끝이 아니고, 기억을 통해 영혼은 계속해서 살아남는다. 이러한 서술은 독자로 하여금 단지 사건을 바라보는 것이 아니라, 역사의 희생자를 기억해야 하는 우리의 윤리적 위치를 성찰하게 만든다.

📍살아남은 자들

이후 장에서는 동호를 기억하는 여러 인물의 시점이 이어진다. 동호의 형처럼 그를 따랐던 시민군, 동호의 죽음을 외면하고 살아가는 출판사 편집자, 동호와 함께 죽음의 현장을 경험했지만 살아남은 여성, 동호의 어머니 등 각기 다른 입장을 가진 이들이 교차한다. 그들은 모두 동호의 죽음과 광주의 기억을 안고 살아간다. 특히 편집자 은숙의 시점은 오늘날을 살아가는 독자에게 가장 가까운 인물로 느껴진다. 그녀는 과거를 회피하고, 기억을 봉인하며 살아가지만, 끝내 그 기억에 끌려 돌아오고 만다. 이는 기억을 지우려는 자의 실패와 진실의 회귀를 보여준다.

📍마지막, 소년이 온다

소설의 마지막 장은 동호의 어머니 시점으로 진행된다. 동호의 죽음 이후 오랜 세월이 흘렀지만, 그녀는 여전히 아들의 부재를 살아간다. 한강은 이 장에서 죽음 이후의 삶, 그리고 기억이 남긴 상처를 섬세하게 그려낸다. 어머니는 아들의 이름을 속으로 반복하며 그를 기다리고, 동호는 결국 ‘다시 온다’. 여기서의 ‘온다’는 물리적 귀환이 아니라, 기억을 통해 다시 살아나는 존재의 복귀를 의미한다. 이 마지막 장면은 제목인 ‘소년이 온다’의 의미를 가장 강렬하게 드러낸다. 그는 돌아올 수 없지만, 우리는 그를 기억함으로써 다시 살아나게 한다. 이것이 한강이 말하는 문학의 윤리이고, 역사 앞에 서 있는 독자의 책임이다.

* 감상평_ 죽은 자를 대신해 말하는, 살아남은 자의 문학

한강 작가의 소설 『소년이 온다』는 책장이 아닌 마음에 새겨지는 문학이다. 1980년 광주에서 벌어진 국가폭력과 그 속에서 스러져간 생명들을 담은 이 작품은, 단순한 감상을 넘어 기억과 윤리, 문학의 책임에 대해 질문을 던진다. 이 소설을 읽은 이후, 독자는 과연 이전과 같은 시선으로 광주를 바라볼 수 있을까?

📖 한 소년, 동호를 중심으로 한 다중 시점 구조

『소년이 온다』는 15세 소년 ‘동호’를 중심으로 이야기가 전개된다. 그는 친구 정대의 죽음을 목격하고, 그 시신을 닦는 데 자원한다. 그러나 곧이어 계엄군에 의해 끌려가 모진 고문을 당하고, 끝내 죽음을 맞이한다. 하지만 한강은 동호의 죽음을 이야기의 끝으로 삼지 않는다. 이 소설의 진정한 주인공은 동호가 아닌, 그를 기억하는 이들, 살아남은 자들이다. 작품은 이후 동호를 기억하는 여러 인물—시민군, 출판사 편집자, 교사, 어머니 등—의 시점을 빌려 진행된다. 이 다중 시점 구조는 역사적 폭력을 단면적으로 그리지 않고, 입체적이고 다층적으로 바라보게 만든다. 이는 단순한 역사소설이 아닌 기억의 문학, 윤리의 문학으로서 『소년이 온다』가 갖는 중요한 형식적 장치다.

✍️ 절제된 문체와 묵직한 정서

한강은 그 어떤 장면에서도 감정에 휩쓸리거나 과장하지 않는다. 오히려 침묵을 말하는 문체, 감정을 억제한 단문은 독자에게 더 큰 고통과 울림을 준다. 동호가 친구의 시신을 닦는 장면이나, 어머니가 아들의 행방을 몰라 망연자실해하는 장면 등은 묘사가 절제되어 있음에도 불구하고 폭력의 참상과 상실의 무게가 가슴을 짓누른다. 그녀의 문장은 마치 시처럼 간결하지만, 동시에 연설처럼 묵직하다. ‘말하지 않는 문학’의 가능성을 보여주는 이 스타일은 오히려 독자로 하여금 침묵의 공백 속에서 진실을 스스로 마주하게 한다.

💔 ‘소년이 온다’라는 제목의 깊은 의미

이 소설의 제목인 『소년이 온다』는 죽은 자의 귀환을 의미한다. 현실에서는 다시 올 수 없는 소년이지만, 우리는 그를 기억함으로써, 그의 존재를 문학으로 되살림으로써, 다시 오게 만든다. 한강이 이 작품을 통해 말하는 가장 중요한 메시지는 바로 이것이다. 죽은 자는 말할 수 없기에, 살아남은 자가 말해야 한다는 것. 그리고 그 말함은 문학의 사명이라는 점이다. 이 책을 읽으며 우리는 동호라는 존재를 넘어서, 이름 없이 죽어간 수많은 이들의 이름을 마음속에서 불러보게 된다. 소설을 덮은 후에도 독자의 내면에서 반복되는 속삭임, "소년이 온다, 그가 다시 온다"는 문장은 단순한 문장이 아닌 기억의 선언이다.

📚 『소년이 온다』는 왜 중요한가?

이 소설은 문학적 가치뿐 아니라 사회적, 역사적 의미 또한 깊다. 광주민주화운동은 한국 현대사에서 가장 큰 상처 중 하나이지만, 아직도 많은 이들이 이를 제대로 기억하지 못하거나 외면하고 있다. 『소년이 온다』는 이 망각의 시대에 기억을 환기시키는 촉매제 역할을 한다. 또한 이 작품은 세계 문학계에서도 인정받았다. 『채식주의자』로 맨부커 국제상을 수상한 후, 『소년이 온다』는 더욱 깊은 내면 탐색과 윤리적 통찰로 한강 문학의 정점을 보여주었다는 평가를 받았다. 실제로 이 작품은 다수의 해외 언론과 평론에서도 “문학이 역사와 만나는 가장 진실된 방식”이라 불릴 정도로 극찬을 받았다.

🧠 죽은 者가 산 者를 구할 수 있는가?

『소년이 온다』를 읽는 일은 단지 한 소년의 죽음을 아는 것이 아니다. 그것은 한 사회의 침묵과 마주하는 일이고, 죽음을 기억하는 일, 그리고 그 기억을 이어가는 사람으로 살아가는 다짐이다.

이 감상평을 마무리하며, 나는 여전히 책 속에 남겨진 동호의 목소리를 떠올린다. 작고 조용하지만, 결코 사라지지 않는 목소리. 한강은 이 작품을 통해 말한다. “말하지 않는 것도 하나의 폭력”이라고. 그렇다면, 우리가 지금 이 소설을 읽는 행위는 그 폭력에 맞서는 가장 조용하지만 가장 강력한 저항이 아닐까.

소년은 죽지 않았다. 그는 우리 안에 살아 있다. 그리고 지금, 조용히 다시 온다.

'독서삼매경 > 이런 책 어때?' 카테고리의 다른 글

| 『정의란 무엇인가』_마이클 샌델(Michael J. Sandel) (1) | 2025.05.08 |

|---|